サーバとは

サーバとは、ネットワークと通じて利用者のリクエストに対して何かしらの結果やデータなどのコンテンツを提供しているコンピュータのこと。

現在このブログのページが開かれています。

このブログのページもサーバから返ってきたデータを基に画面に表示されています。

詳しい解説を次で説明します。

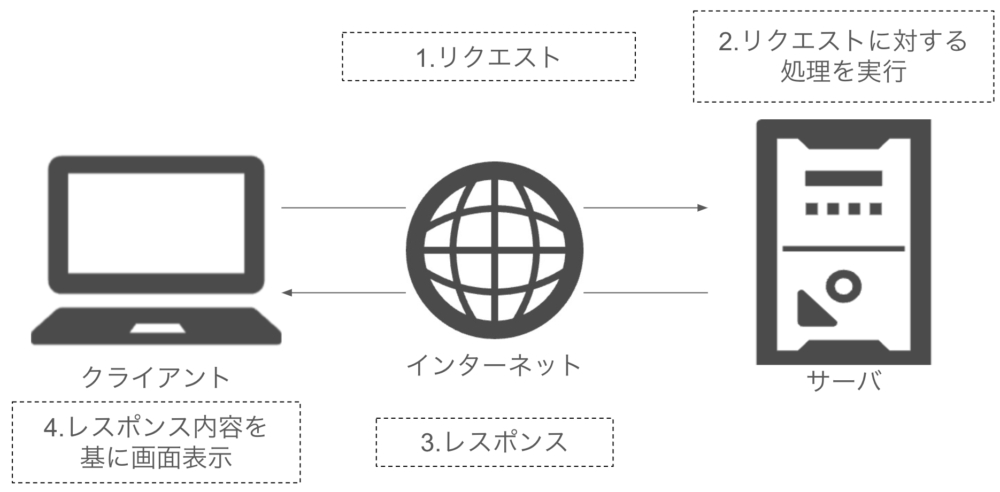

サーバとクライアント

実際にサーバとはどういったことをしているのか、実際にWebページを開くことを例に、サーバとクライアントの関係を交えながら解説します。

クライアントとは、(IT用語において)サーバから結果、データなどのコンテンツを受け取るコンピュータのこと。

サーバが結果やデータを返すのに対して、その結果やデータを受け取るコンピュータをクライアントと言います。

Webページは基本htmlファイルというデータでできています。

クライアント(今で言うとこのブログを閲覧しているあなたの端末)は、Webページを開くためにhtmlファイルを受け取る必要があります。

そのhtmlファイルが保存されている場所がサーバになります。

実際にWebページを閲覧するまでの流れを解説します。

1.クライアントがインターネットを通じてサーバに対して、リクエスト。

2.リクエストを受けたサーバは、リクエスト内容によって処理。

3.サーバは、インターネットを通じて処理結果やデータをレスポンス。

4.クライアントがレスポンスを受け取り、レスポンス結果を基に画面表示。

このようにしてWebページが閲覧できています。

パソコンとの違い

パソコンとサーバの違いは、簡単に言うと

コンテンツを配信しているのがサーバ

コンテンツを配信していないのがパソコン

になります。

サーバもCPUとメモリとHDDで構成されているので、パソコンと同じになります。

パソコンは自身で使用している分にはインターネットを通じて、コンテンツを提供するということはありません。

何かWebページなどのコンテンツを保存し、サーバとして動かすのためのソフトウェアをインストールしコンテンツを配信することで、自身のパソコンをサーバにすることも可能です。

しかしサーバを動かす上で注意しなくてはいけない点があります。

それはサーバは24時間365日動かし続ける必要がある点です。地震や台風などの自然災害が起きても常に動かせるようにし、大人数からの同時アクセスも耐えられるようにしなくてはなりません。

そのために冗長化を行い、バックアップ環境構築する必要があります。

通常パソコンでは自身で使うことが想定されていますので、冗長化やバックアップは不要になります。

(何か大事なデータがある場合はバックアップを取っている人はいると思いますが。)

現在ではサーバを利用する際は、AWS、Azure、GCPなどのクラウドサービスを利用するのが一般的です。

クラウドサービスを利用すると、CPU、メモリ、HDDなどのハードウェア機器を自身で揃えることや管理する必要がなく、料金を支払うことでサーバを利用することができるサービスです。

サーバルームでこのような画像を想像すると思いますが、実際のところもこのような感じです。

本当のサーバルームを見たいという方は、「AWS サーバルーム」で検索してみてください。

このような場所にCPU、メモリ、HDDなどのハードウェア機器が管理されて、サーバとして動いています。

サーバはパソコンのように一つの製品としてはなく、CPU、メモリ、HDDなどを共有して動いています。

サーバの種類

サーバには用途によって色々な呼び方が存在します。

いくつか種類を紹介します。

・Webサーバ

・DNSサーバ

・メールサーバ

・FTPサーバ

・データベースサーバ…etc

Webサーバ

ホームページなどインターネットにコンテンツを配信するサーバ。

インターネットでアクセスできるものは基本Webサーバになります。

DNSサーバ

名前解決(ドメイン名からIPアドレスに変換する)ためのサーバ。

このブログのURLを見てみると「https://ken-work-blog.com/・・・」と表示されています。

このうちの「ken-work-blog.com」の部分をドメイン名と呼びます。

サーバにアクセスする際にはIPアドレスが必要になります。ただし人間からするとIPアドレスだけを見たとしても、何のサーバに対するアクセスなのかわかりません。そこで人間がわかるようにIPアドレスと紐付けした名前がドメイン名となります。

実際にURL入力してアクセスする際、裏側ではIPアドレスを使用してアクセスしています。

そのためドメイン名からIPアドレスに変換する必要があります。

その役割を担っているのがDNSサーバです。

メールサーバ

メールの送受信を可能にするサーバ。

何も気にせず使っているメールですが、このメールに関してもサーバを用意して機能が使えるようにする必要があります。

FTPサーバ

FTPサーバファイルの送受信に特化したサーバです。

LINEやメールでファイルの転送はできます。しかしファイルのサイズが大きいと送れないことがあります。これはファイル転送の機能に特化していないためです。

そのような場合はファイル転送に特化したサーバとして、FTPサーバを用意します。

データベースサーバ

名前の通りデータベース用のサーバ。データというのは非常に大きなサイズになったり、管理が必要になります。そのためデータ保存する用のサーバとしてデータベースサーバ用意することで運用が楽になります。

まとめ

今回はサーバについて解説しました。

普段使用しているパソコンと何が違う部分はあるのか、どのように使われているのかをしっかり理解できていれば問題ありません。